作者 朱永贵股E融

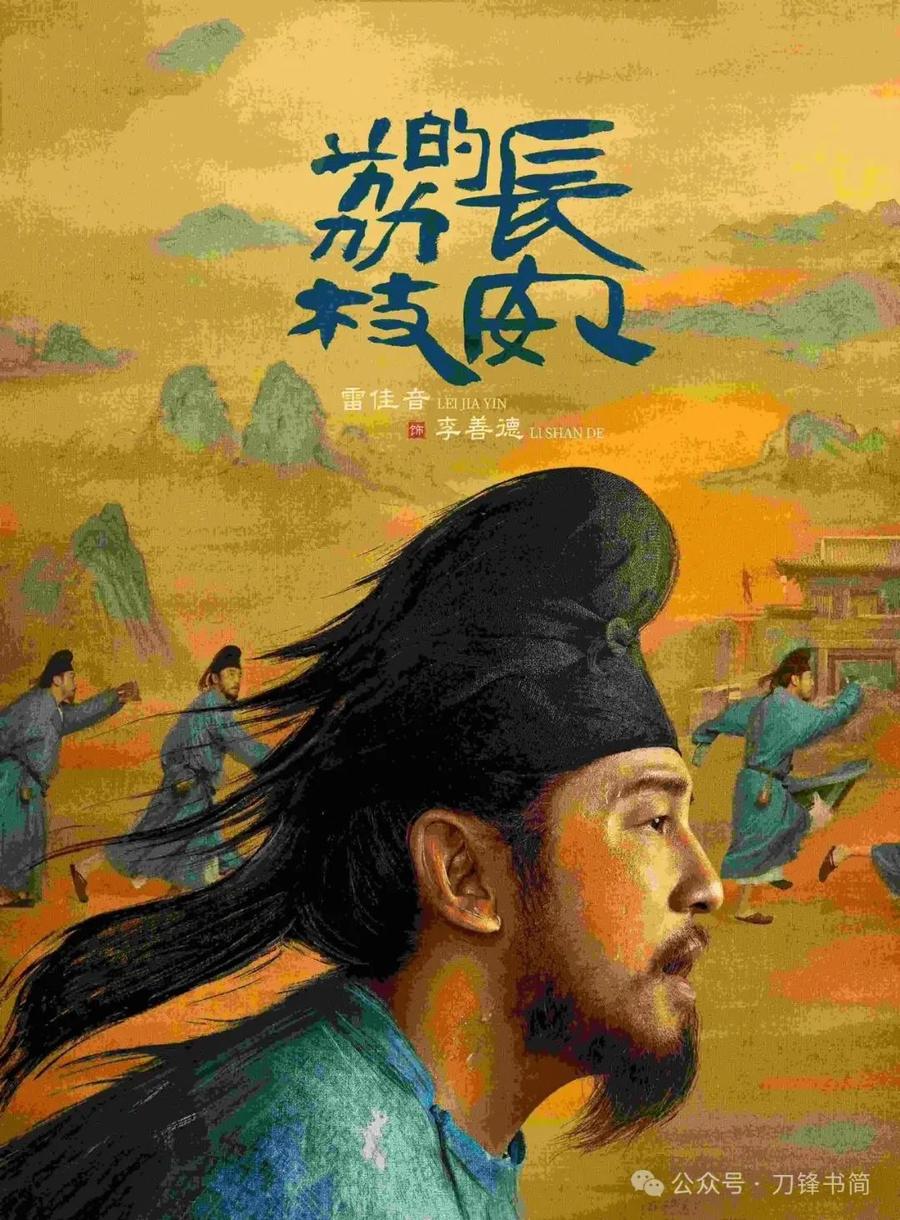

这几天《长安的荔枝》电视剧热播,讲述了唐朝小吏李善德被迫完成从岭南运送新鲜荔枝到长安的"不可能任务"的故事。“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,这个故事本身就有很强的隐喻性。在官僚体系中,小人物被迫完成超出能力范围的任务,这与当下县区融媒体面临的困境有相似之处。

传统媒体在数字化转型过程中面临多种风险:技术更新与兼容性问题、信息安全风险、技术投入回报不确定、人才缺口、用户体验挑战、财政投入不匹配问题等。李善德运荔枝的故事其实提供了一些启示:他也没钱没人没支持,但他举着个荔枝监的牌子扯虎皮扛大旗,通过技术创新(延长荔枝保鲜期)、资源整合(与胡商苏谅合作)、路线优化等方式股E融,跑死217匹马最终完成了任务,虽然路径很难,这对媒体改革很有启发意义。

一、财政托底的必要性:破解“荔枝困局”式生存悖论

1. 基础保障:托住公共服务的底线

剧中李善德为运送荔枝可调用47万两白银、累死217匹驿马股E融,本质是权力对财政资源的垄断支配。而县级融媒的困境恰相反——财政紧缩导致公共服务功能萎缩:

人员冗余却人才流失:体制内冗员成本占支出80%以上,但技术、运营人才因低薪持续流失;

技术“寄生”风险:90%县区融媒依赖外包技术,数据安全与迭代能力薄弱。

财政托底的意义恰在于保障员工的基本工资、绩效工资,提高其工作积极性;同时使基础公共服务(如政策宣传、民生信息发布)不因市场波动(创收不足)中断,避免沦为“烂荔枝”式的无效传播。

2. 解除“保生存”枷锁,释放经营活力

若长期挣扎于工资拖欠、设备老旧(如:滨城区融媒体中心现在高清摄录编播机器不健全,大量新媒体人才因发不下工资纷纷出走)则无力开拓市场。财政托底可提供缓冲垫:如江苏丹阳、浙江瑞安融媒在财政保障基础上,腾出精力承接智能交通、文旅项目,年创收超2000万;安徽灵璧县融媒依托基础拨款,将直播间转型为“助农云枢纽”,带动县域电商交易30亿元。这些没有前期的财政赋能只能是空对空。

二、“托而不包”:财政如何精准赋能而不养懒汉?股E融

杨方配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。